写実の鬼才・岸田劉生のお墓を訪ねて

「麗子像」で知られる画家・岸田劉生(きしだ りゅうせい)は、日本近代美術史に名を残す写実の巨匠。その深く鋭い眼差しを持った作品群は、今なお多くの人々を惹きつけています。彼が静かに眠るのは、東京都府中市の多磨霊園。今回はその墓所を訪ね、写真とともにご紹介します。

多磨霊園の奥まった一角に

岸田劉生のお墓は、多磨霊園の自然に囲まれた奥まった場所にあります。区画は「12区1種11側11番」。手入れされた通路から少し進んだ先に、堅牢な塀に囲まれた墓所が見えてきます。

落ち着いた石塀に守られた墓所

大谷石と植栽に囲まれた墓域。入り口には数段の階段があり、静かで慎ましやかな印象です。左右に木々が茂り、日差しと風が穏やかに流れていました。

中央には丸石の墓碑と松の切り株

墓所の中央には、「岸田劉生之墓」と刻まれた丸い自然石の墓碑が静かに佇んでいます。すぐそばには、存在感のある大きな切り株があり、まるで時の流れを見守ってきた証人のように、墓所に寄り添っています。

この切り株は、かつて劉生の墓の傍らにそびえていた松の木の名残です。かなりの巨木だったことから、倒木や安全面への配慮などの理由により、伐採されたものと考えられます。

岸田劉生之墓

墓石の側面には家族の名も

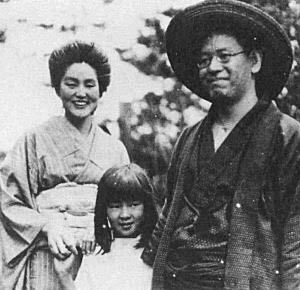

別の石碑には「岸田家之墓」と刻まれ、岸田劉生の家族、そして彼の娘・麗子さん(「麗子像」のモデル)もこの墓所に眠っているとされます。

一番右に「麗子」の文字が刻まれています。

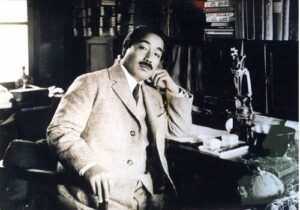

岸田劉生とは──内面を描いた孤高の写実画家

岸田劉生(きしだ りゅうせい/1891年〜1929年)は、明治末から昭和初期にかけて活躍した日本の洋画家であり、近代美術史において欠かすことのできない存在です。父は「日本初の新聞記者」とも称される岸田吟香。劉生は、そんな啓蒙精神に富んだ家庭に育ちました。

10代で白馬会洋画研究所に学び、西洋の写実主義、とりわけファン・アイクやデューラーなど北方ルネサンスの画家たちに強く影響を受けます。しかし単なる技術の模倣にとどまらず、彼は「対象の内面」を描くことに生涯をかけました。

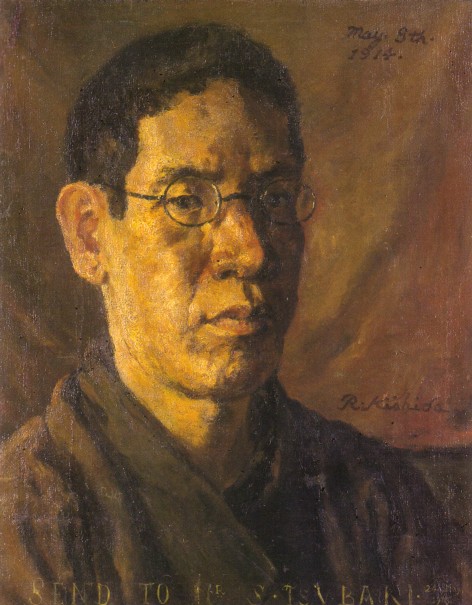

岸田劉生 自画像

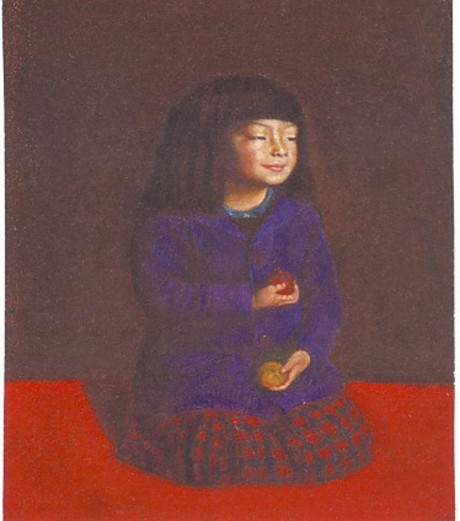

「麗子像」に込められた精神性

最もよく知られているのが、娘・麗子を描いた連作「麗子像」です。洋服を着た麗子の肖像から始まり、やがて和服姿に、そして仏画的な装飾をまとう“観念的麗子”へと変化していきます。その一貫したテーマは、「外側の写実を通して、魂をとらえること」。

中でも《麗子微笑》は、冷静な写実の中に、愛情と畏怖が同居するような異様な静けさをたたえています。その眼差しには、父であり画家である彼の執念すら感じさせます。

洋画と日本画、宗教、哲学——すべてを融合した孤高の道

岸田劉生はまた、文筆にも優れており、美術批評や随筆も数多く残しました。柳宗悦や志賀直哉ら「白樺派」とも交流し、「生活と芸術」「信仰と美」の一致を模索する姿勢は、宗教哲学的な深みさえ帯びています。

晩年は日本画的要素も取り入れ、線と構成の抽象的な美を探求しました。わずか38歳でこの世を去ったものの、その革新性と思想の厚みは、今なお日本の美術界に深く刻まれています。

静けさの中に宿る“写実の精神”

墓所を訪れると、周囲にはほとんど人の気配はなく、風と葉擦れの音が聞こえるだけ。岸田劉生の求めた“静けさ”と“内面の真実”が、今もなおこの場所に息づいているようです。

「たまのや」より

「たまのや」では、お墓参り代行・清掃サービスを通じて、故人様への敬意を丁寧にお届けしています。

「行きたいけれど遠方で行けない」「暑くて体力的に厳しい」——そんな時には、私たちが心を込めてお参りに伺います。

まずはお気軽にお問い合わせください。

まずはお問い合わせフォーム、またはLINEからお気軽にご連絡ください。